2025年汽车电子行业产业链、竞争格局及发展趋势分析

发布日期:2025-11-14 浏览量:2068

汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称,是电子信息技术与汽车的交叉领域,对提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性具有重要作用。

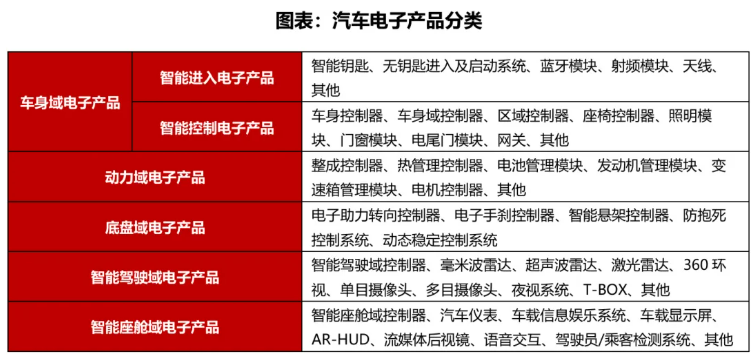

汽车电子于上世纪七十年代引入汽车工业,首次应用在发动机燃油喷射控制系统,极大改善了燃油效率。此后伴随着电子信息技术持续发展,汽车电子技术不断革新,汽车电子产品种类逐渐丰富。以智能网联汽车电子产品架构为例,根据功能与性质差异,汽车电子产品可以分为车身域电子产品、动力域电子产品、底盘域电子产品、智能驾驶域电子产品以及智能座舱域电子产品。

汽车电子行业产业链上游主要包括电子元器件、PCB、显示屏以及结构件等供应商,其中以电子元器件供应商为主。上游行业供应商数量众多,具有规模化生产能力的汽车电子头部企业具有明显的采购优势。

产业链中游为汽车电子行业,主要根据下游整车厂商的需求提供功能控制模块或集中式控制器的解决方案,并根据解决方案将上游提供的电子元器件及零部件进行整合。随着汽车电动化、智能化及网联化深入推进,整车功能高度集成成为趋势,拥有各功能模块开发及产业化经验的汽车电子厂商将成为主要受益者。

产业链下游为整车制造行业,由于整车厂商采用整车平台化进行产品开发且对产品质量稳定性要求较高,汽车电子企业一旦进入整车厂商供应体系,能够与整车厂商形成持续稳定的合作关系。

上游电子元器件等产品的生产受半导体材料供应影响较大。目前,国际市场对半导体的垄断程度较高,而受贸易摩擦等因素的影响,我国半导体行业如不采取措施,将会受制于人。目前国内半导体市场正逐步实现进口替代,自主研发能力不断提升,与国际市场的差距开始缩小,未来供货逐渐稳定。汽车电子企业可与上游供应商建立稳定的战略合作关系,从而提升企业供货渠道稳定性。

汽车电子行业下游的景气度直接影响汽车电子行业需求。近几年,汽车市场规模增速整体放缓,但人们对汽车安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高,汽车更新换代需求旺盛,为汽车电子产业的加速发展带来了契机。

(一)新能源汽车快速发展助推了我国汽车产销量的增长

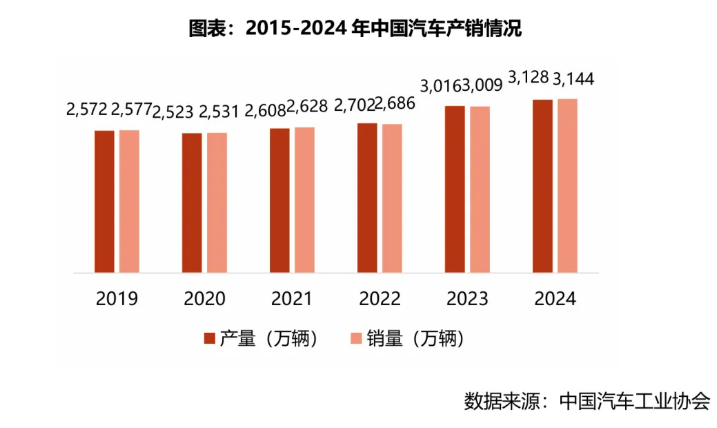

随着国民经济不断发展,我国汽车产业呈现良好的发展态势,汽车产业在我国国民经济中的地位和作用持续增强。受新能源汽车快速发展、政府陆续出台政策刺激消费等因素影响,我国汽车产销量持续增长。2019年我国汽车产量为2,572万辆,销量为2,577万辆。2024年产销量分别增长至3,128万辆和3,144万辆,同比增长3.72%和4.46%,高于全球增速。我国汽车产销总量已经连续十余年稳居全球第一。

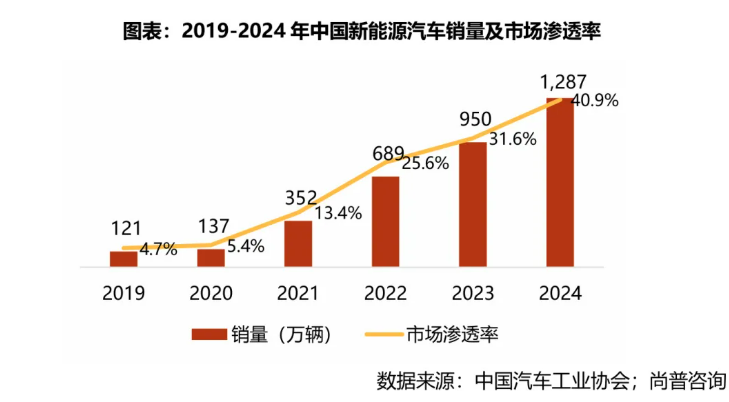

随着资源与环境双重压力的持续增大,在政策和技术进步的驱动下,新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向。根据中国汽车工业协会统计,2019年我国新能源汽车销量为121万辆,市场渗透率为4.7%,2024年销量增长至1,287万辆,市场渗透率达到40.9%,高于全球的19.1%。

(二)汽车电子占汽车成本比例不断提升

随着电子技术的发展,汽车电子广泛应用于汽车各个领域,从刚开始的发动机燃油电子控制、电子点火技术到高级驾驶辅助系统(ADAS),到后来的防抱死系统、电子稳定控制,再到现在的胎压监测、LED大灯、线控技术、娱乐和通信,以及不断推进的无人驾驶、车联网以及智能大灯等。汽车电子从点到线再到面,应用领域更加集成化,汽车电子占整车成本的比例也逐渐升高,产业将进入快速增长期。尚普咨询预计到2025年,乘用车汽车电子成本在整车成本中占比将达到60%。

2018年12月,工业和信息化部印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出,2020年后,技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用,“人-车-路-云”实现高度协同,人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。2020年2月,国家发改委等11部门联合发布《智能汽车创新发展战略》,指出到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。受国家政策引导,未来汽车电动化、智能化、网联化将会得到进一步发展,汽车电子占整车成本有望持续提升。

(三)中国汽车电子市场规模已达1.2万亿

我国传统汽车产业存在大而不强的问题,自主汽车品牌主要以中低端产品为主,产品力和品牌影响力与国际头部车企存在较大差距。在电动化、智能化及网联化升级趋势下,重点发展汽车电子产业,提升车辆产品智能化水平是我国自主汽车品牌提升产品力、塑造品牌竞争力的关键,也是我国汽车产业向高端化升级,由大变强的重要途径。

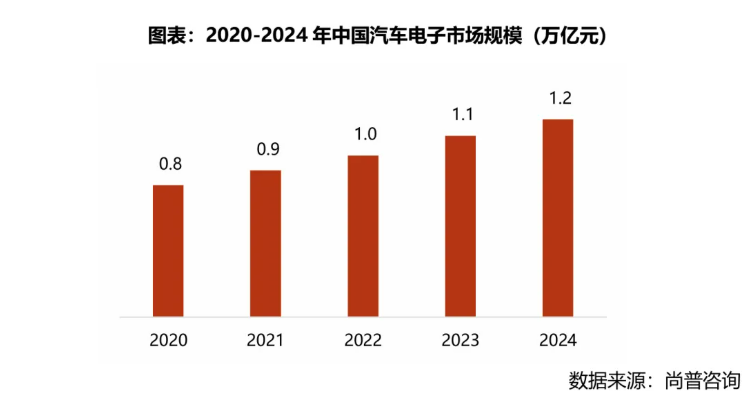

随着电动汽车的逐渐普及以及汽车电子在整车成本中的占比不断提高,我国汽车电子市场规模增速较快。根据尚普咨询整理,我国汽车电子市场规模从2020年的0.8万亿元增长到2024年的1.2万亿元,复合年均增长率为10.67%。

当前,全球汽车电子市场呈现“国际巨头主导、本土企业突围”的竞争格局。国际大型汽车电子厂商凭借长期积累的技术积淀、品牌溢价能力、雄厚资金实力及全球化供应链布局优势,在全球市场中占据主导地位,其技术标准与产品解决方案也成为行业重要参考标杆。

在国内市场,国际巨头凭借先发优势,与国内自主品牌、合资品牌及外资品牌整车厂商建立了深度绑定的长期合作关系,凭借成熟的供应链体系、稳定的产品性能及全球化服务能力,持续占据国内汽车电子市场的主要份额,形成了较强的市场壁垒。

近年来,受益于国内汽车产业向电动化、智能化、网联化转型的政策红利与市场需求驱动,叠加自主品牌整车厂商的快速崛起,德赛西威、华阳集团、经纬恒润等头部本土汽车电子企业加速突围。这些企业聚焦核心技术研发,凭借过硬的技术迭代能力、快速灵活的客户响应机制、高性价比的产品组合及稳定可靠的质量管控体系,逐步打破国际厂商的市场垄断,成功切入主流整车厂商的供应链体系,持续扩大市场份额。同时,本土企业通过持续的技术创新与市场验证,不仅获得了整车厂商及终端市场的广泛认可,品牌影响力与行业口碑也稳步提升,逐步构建起差异化竞争优势。

未来,在政策支持、技术迭代、产业链协同的多重驱动下,随着自主品牌整车厂商在全球市场的竞争力持续增强,本土汽车电子行业将迎来更广阔的发展空间。预计本土企业将在智能座舱、车载操作系统、自动驾驶感知与控制等核心赛道持续突破,技术研发水平与规模化经营能力将进一步提升,汽车电子国产替代进程将从细分领域向核心系统加速延伸,逐步实现从“替代”到“超越”的转型,为国内汽车产业向高端化、全球化升级提供核心支撑。

(一)汽车电子电气架构迈向中央集成

汽车电子电气架构把汽车中的各类传感器、ECU(电子控制单元)、线束拓扑和电子电气分配系统整合在一起完成运算、动力和能量的分配,进而实现整车的各项功能。汽车电子电气架构相当于人的神经系统和大脑,是汽车实现信息交互和复杂操作的关键。

随着汽车电动化、智能化、网联化进程的推进,整车电子电气产品应用增加,单车ECU数量激增,分布式电子电气架构由于算力分散、布线复杂、软硬件耦合深、通信带宽瓶颈等缺点而无法适应汽车电动化、智能化、网联化的进一步发展,汽车电子电气架构将向中央集成迈进。汽车电子电气架构的集成升级主要体现在硬件架构、软件架构、通信架构三方面,其中,硬件架构从分布式向域控制中央集中式方向发展,汽车将以少量高性能计算单元替代大量ECU,为日益复杂的汽车软件提供算力基础;软件架构从软硬件高度耦合向分层解耦方向发展,软硬件解耦软件分层解耦,使得汽车软件可经OTA实现快速迭代;通信架构由LIN/CAN总线向以太网方向发展,大带宽通信架构以适应车辆日益激增的数据量和低时延要求。

(二)汽车软件架构向SOA转型升级,“软件定义汽车”逐步形成共识

随着电子信息技术的不断发展以及汽车智能化需求的增加,汽车功能日趋丰富,面向信号的软件架构问题凸显,汽车软件架构逐渐向SOA转型升级。SOA是成熟的软件架构设计理念,在SOA架构下,通过构建原子化服务和硬件抽象层,实现了硬件和软件的解耦以及基础软件和应用软件的解耦。软件的开发与迭代不依赖于硬件和基础软件,极大地减少了产品开发和验证成本,缩短了软件开发和验证周期;同时软件系统易移植、裁剪和维护,提高了软件的通用性和复用性。

汽车软件架构升级推动“软件定义汽车”快速发展。在SOA架构下,通过AUTOSAR等软件架构提供标准的接口定义和以太网等高速总线技术的应用,促使软硬件设计分离,软件应用开发多样性和灵活性不断提升。同时车载控制器的底层功能以原子化服务的形式向客户交付,通过对基础功能的自由组合,能够实现复杂的智能化功能,真正实现“软件定义汽车”,为不同需求的用户创造丰富的、可感知的以及全新的驾乘体验。

根据中国汽车工业协会SDV工作组发布的《软件定义汽车服务API参考规范》,SDV工作组已累计发布“软件定义汽车”原子服务API接口501个,其中车身控制类270余个,是“软件定义汽车”原子化服务的重要领域,因此在车身控制领域具有丰富的软件开发与设计经验的汽车电子厂商将获得更大竞争优势。

(三)智能化浪潮持续推进,智能座舱市场迎来重要发展机遇

汽车产品功能和使用方式正在发生深刻变化,由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端,智能座舱是消费者体验的重要场景,是驾乘人员体验感知的核心,对汽车智能化升级具有重要意义。从短期来看,智能座舱仍将聚焦优化汽车座舱显示布局、提升交互界面设计以及完善驾乘用户体验,同时将着力提升汽车座舱芯片的性能和算力,确保汽车座舱功能的安全性和运行流畅度。从长期来看,智能座舱域控制器将与其他域控制器进行跨域融合,集成如智能驾驶等功能,实现舱泊一体,进一步提升座舱的功能集成度,更好的提升用户体验。